Einhandfahrt 2021 mit Hindernissen

Roland Blatt 2021

Corona hatte Deutschland schon lange im Griff und hat es in Teilen auch heute noch. Auch die Bootshäfen waren lange geschlossen gewesen, und als sie endlich wieder geöffnet waren, war es für lange Zeit verboten, dort überhaupt eine Nacht an Bord zu verbringen. Sollte da die traditionelle Sommer-Einhandfahrt eines seefahrtsambitionierten "Herrn von 74 Jahren" wie mir im Jahre 2021 überhaupt noch möglich sein?

Eine gute Frage, die selbst Mitte Mai noch nicht endgültig beantwortet werden konnte. Ein anderer Punkt war es, dass ich seit mehr als 10 Monaten mit einer immer weiter ausufernden

Grundinstandsetzung meines alten Verbindungshauses am Ufer der Kieler Förde beschäftigt war. Termine waren noch abzuarbeiten, Tätigkeiten waren noch zu einem Ende zu bringen, zumindest in dem Maße, dass es möglich sein sollte, diesem Projekt für eine Weile den Rücken kehren zu können.

Grundinstandsetzung meines alten Verbindungshauses am Ufer der Kieler Förde beschäftigt war. Termine waren noch abzuarbeiten, Tätigkeiten waren noch zu einem Ende zu bringen, zumindest in dem Maße, dass es möglich sein sollte, diesem Projekt für eine Weile den Rücken kehren zu können.

Unter all diesen Bedingungen hatte die Frühjahrsbootsarbeit in hohem Maße gelitten, genau gesagt, so manches, was eigentlich notwendig gewesen wäre, hatte ausgefallen müssen. Da war es doch schon fast ein Fingerzeig des Schicksals, dass mir mein Bruder, überraschend zu Besuch, nun genau so überraschend zur Hand gehen konnte, mein recht kleines Boot vom Typ NEPTUN 27 A zu Wasser zu bringen und den Mast zu setzen.

Wie im Vorjahr verzichtete ich auf Baum und Großsegel, denn zum einen bringt dieses Segel nur wenig Vortrieb und zum anderen möchte ich nicht im Fall des Falles zum Reffen auf das Vordeck krabbeln müssen. Mein Arbeitssegel, die Genua, zieht übrigens sehr gut, und als Einhandsegler muss man doch deutlich mehr an die Sicherheit denken.

Tag 1

Endlich war es soweit. Ich hatte mich aus allem losgerissen, das Boot ausgerüstet, einigermaßen seeklar gemacht und endlich die Leinen losgeworfen. Von Borgwedel stach ich in See,

soweit man dies bei einem Gewässer wie der Schlei behaupten kann. Schon bald griff eine sehr mäßige Brise in meine Genua, die mich mit gemütlicher Fahrt die Schlei hinab segeln ließ. Der Sommertörn des Jahres 2021 hatte somit angefangen und ließ sich - bis jetzt zumindest - ausgesprochen gut an.

Abends war ich in Kappeln und hatte die Brücke bei ihrer letzten Öffnung des Tages passiert. Was sollte ich tun? Sollte ich in einer Nachtfahrt bis nach Kiel durchsegeln? Keine schlechte Idee! Aber, was sollte ich angesichts meiner Termine zu einem solch frühen Zeitpunkt schon in Kiel? Und so ganz seeklar war in diesem Moment mein Boot namens SEEKAIBI 3 immer noch nicht. Doch die Entscheidung wurde mir in dem Moment abgenommen, als sich gleich an Backbord ein Liegeplatz anbot, der in seiner Tauglichkeit für Einhandsegler schlicht unabweisbar war. So kam ich an diesem späten Abend in den Genuss eines sommerlichen Rundgangs durch das - aus Coronagründen - fast wie ausgestorben wirkende Kappeln.

soweit man dies bei einem Gewässer wie der Schlei behaupten kann. Schon bald griff eine sehr mäßige Brise in meine Genua, die mich mit gemütlicher Fahrt die Schlei hinab segeln ließ. Der Sommertörn des Jahres 2021 hatte somit angefangen und ließ sich - bis jetzt zumindest - ausgesprochen gut an.

Abends war ich in Kappeln und hatte die Brücke bei ihrer letzten Öffnung des Tages passiert. Was sollte ich tun? Sollte ich in einer Nachtfahrt bis nach Kiel durchsegeln? Keine schlechte Idee! Aber, was sollte ich angesichts meiner Termine zu einem solch frühen Zeitpunkt schon in Kiel? Und so ganz seeklar war in diesem Moment mein Boot namens SEEKAIBI 3 immer noch nicht. Doch die Entscheidung wurde mir in dem Moment abgenommen, als sich gleich an Backbord ein Liegeplatz anbot, der in seiner Tauglichkeit für Einhandsegler schlicht unabweisbar war. So kam ich an diesem späten Abend in den Genuss eines sommerlichen Rundgangs durch das - aus Coronagründen - fast wie ausgestorben wirkende Kappeln.

Der Wind war inzwischen vollends eingeschlafen, keine Welle zeigte sich mehr auf dem Wasser, und die letzten Sonnenstrahlen,

die sich in diesen hohen Breiten zu Beginn des Juli noch recht lange halten, tauchten dieses sonst so rührige und belebte Städtchen

in eine ganz merkwürdige Atmosphäre der Stille und Abgeschiedenheit.

Kappeln, Tag 2

Das Wetter hatte sich verändert! Jetzt wehte ein Ostwind, der mir weder auf der Schlei noch auf dem Weg nach Kiel über die freie Ostsee die wahre Freude bringen würde. So blieb mir nur, die Maschine anzuwerfen, und in gemächlicher Fahrt von 5 Knoten den Weg nach Schleimünde zu nehmen.

Aber, als der Leuchtturm, der seit 1872 sein Licht über die Ostsee wirft, passiert war, hatte der Wind auf Süd-Ost gedreht, und so kam ich nicht umhin, auch weiterhin den Motor zu benutzen, wollte ich nicht mühsam gegen Wind und Wellen ankreuzen.

Zum besseren Verständnis muss gesagt werden, dass mein Boot, trotz des überdimensionierten Motors, in einer relativ schweren Kielschwertausführung gebaut ist, der das Segeln sehr hoch am Wind nicht besonders behagt. Dazu trat ein weiterer Umstand ein, als ich Damp passiert hatte: Die brandneue Bundeswehr-Fregatte SACHSEN-ANHALT brauste, wie von allen guten Geistern verlassen, wie ein Irrwisch durch das ausgedehnte Sperrgebiet und warf - auf UKW Kanal 16 jeweils warnend angekündigt - mit Explosivgeschossen um sich, deren Pulverdampf sich jedes Mal noch sehr lange auf dem Wasser hielt. Hier also ausreichend Abstand zu halten, war das Gebot des Augenblicks.

Als ich endlich in die Kieler Förde einsteuerte, war aus dem Wind, der an diesem Tag mein Freund nicht war und auch nicht mehr werden sollte, ein Südwind geworden.

Also weiterhin voll gegenan dampfen zu müssen, das war nun nicht die Intension an Bord meines Bootes. So war meine Idee nur folgerichtig, Laboe anzulaufen, in dessen Gemeindehafen ich bereits um 1400 Uhr an meiner Lieblingslandungsstelle, längsseits und von auflandigem Wind unterstützt, problemlos festmachen konnte.

Der erste Rundgang durch Laboe war, eigentlich wie immer, höchst erfreulich. Das Seebad zeigte sich lebendig und voller Gäste, auch wenn immer und überall auf Abstand und FFP2-Masken geachtet wurde.

Ich schlenderte geruhsam durch den Ort, gönnte mir, von wohligem Duft verführt, einen schönen Becher Kaffee in der ortsansässigen Rösterei, ... und ließ ganz langsam Urlaubsstimmung in mir aufkommen.

Abends hatte ich Besuch, mein Segelfreund Markus und seine Freundin waren an Bord gekommen, allerdings nur, um mir zu sagen, dass wir das Abendessen doch bitte lieber im Ort als bei mir an Bord einnehmen sollten. Welch gute Entscheidung, denn meine Kombüse ist für eine derart außergewöhnliche Belastung nun leider gar nicht eingerichtet. Einhandsegelei und gehobene Kulinarik schließen sich - zumindest bei mir an Bord - vollständig aus.

Abends hatte ich Besuch, mein Segelfreund Markus und seine Freundin waren an Bord gekommen, allerdings nur, um mir zu sagen, dass wir das Abendessen doch bitte lieber im Ort als bei mir an Bord einnehmen sollten. Welch gute Entscheidung, denn meine Kombüse ist für eine derart außergewöhnliche Belastung nun leider gar nicht eingerichtet. Einhandsegelei und gehobene Kulinarik schließen sich - zumindest bei mir an Bord - vollständig aus.

Doch auch an Land war es gar nicht einfach, an eine geeignete Nahrungsaufnahmestätte zu gelangen. Überall herrschten Corona-Bedingungen, überall waren vorherige Anmeldungen gefordert, und trotzdem reihten sich Hungrige in langen Warteschlangen aneinander, um eingelassen zu werden. Erst bei einem Imbiss-Restaurant in dem denkmalgeschützten Kiosk war man bereit, uns zügig zu versorgen, wenn auch qualitativ suboptimal: Ein mächtiges Bier vom Fass entsprach zwar den Erwartungen, aber das dazu in handlichen Tüten gereichte Gericht namens "Fish&Chips" war zwar nicht schlecht, aber doch insgesamt eher etwas gewöhnungsbedürftig. Immerhin, der Anteil an "Sauce rot-weiß" klebte die Magenwände zusammen, und das reichte, um die Zufriedenheit des Augenblicks herzustellen.

Laboe, Mittwoch, Tag 3

Die Nacht war diesmal für mich besser verlaufen als die vorige. Keine Hüftschmerzen beim Liegen, keine Kreuzschmerzen am Morgen danach! Es mag ja am Alter liegen, dass ich nun wohl einen erhöhten Schlafkomfort brauche. Diesen hatte ich mir nämlich am Abend dadurch genehmigt, dass ich die Backbord-Salonmatratze ebenfalls auf Steuerbord positioniert hatte, wo sie mir augenblicklich meine Koje in eine daunenweiche Liegestatt verwandelt hatte. Zwar entspricht die Optik unter Deck nun wirklich nicht mehr den Anforderungen von "Sheng Fui", aber die Möglichkeit, sich zu jeder Zeit weich und körperfreundlich lang machen zu können, wiegt meines Erachtens diesen Nachteil bei weitem auf!

Ein nächster Punkt, der einer fälligen Abarbeitung bedurfte, war die Versorgung mit Treibstoff für meinen starken und zu jeder Zeit einsatzfähig zu haltenden Dieselmotor. Damals, als ich im Jahr zuvor in Cuxhaven war, hatte ich kurz vor dem Auslaufen die glänzende Idee gehabt, noch schnell den eben angefallenen Müll zu entsorgen. Doch auf dem am Ende des Hafenstegs eingerichteten Entsorgungsplatz stieß ich auf eine Abteilung für Gegenstände, die "noch zu gut zum Wegschmeißen" waren, die meine besondere Aufmerksamkeit sofort erregte. Nicht zu Unrecht übrigens, denn schon nach kürzester Erkundung entnahm ich dieser dort vorgefundenen Utensilienansammlung - völlig kostenfrei, aber ganz im Sinne der angestrebten Nachhaltigkeit - nicht nur einen überaus soliden und noch gebrauchsfähigen Tampen zum rustikalen Festmachen, sondern auch einen "Hackenporsche" der besonderen Art. Ein mit Rollen versehenes, gut faltbares Transportgerät zum Schieben oder Ziehen, passgenau für 4 Fünfliterkanister jener Sorte, die ich an Bord zum Befüllen des Treibstofftanks in großer Zahl vorrätig halte. Und mit diesem Gerät zog ich nun los zur weit entfernt gelegenen Tankstelle und konnte auf diese Weise recht komfortabel 20 Liter Sprit an Bord schaffen. Schweißtreibend war es trotzdem, denn die Luft war warm und schwül-feucht.

Dennoch, der Tag war schön. Der Wind blieb zwar südlich, wurde aber gegen Abend so gering, sodass mir mein nächstes Zwischenziel "Kiel" wieder in den Sinn kam. Kurzentschlossen legte ich ab und steuerte die Heikendorfer Bucht an. Dort ließ ich den Anker fallen. Welche Ruhe an Bord, die sich nach dem Abstellen des Motors verbreitete. Und wie schön und erfrischend, ein Bad im sauberen Wasser der wohltemperierten Förde zu nehmen!

Dennoch, der Tag war schön. Der Wind blieb zwar südlich, wurde aber gegen Abend so gering, sodass mir mein nächstes Zwischenziel "Kiel" wieder in den Sinn kam. Kurzentschlossen legte ich ab und steuerte die Heikendorfer Bucht an. Dort ließ ich den Anker fallen. Welche Ruhe an Bord, die sich nach dem Abstellen des Motors verbreitete. Und wie schön und erfrischend, ein Bad im sauberen Wasser der wohltemperierten Förde zu nehmen!

Abends kam - rechtzeitig über Telefon angekündigt - die LUNA meines Freundes Markus angesegelt und machte längsseits fest. Er und sein Mitsegler stiegen über, um mir in der Plicht meines Bootes eine angenehme Gesellschaft zu leisten. Und ganz nebenbei - mit einer Dose Bier in der Hand - sahen wir zu, wie sich die inzwischen herangezogenen Wolken über Land abregneten und uns das Schauspiel eines sehenswerten Regenbogens boten.

Im gleißenden Abendlicht, das von Westen herüber schien und immer ein Hinweis auf einen nicht allzu fernen Regen ist, legte die LUNA gegen 21 Uhr wieder ab und segelte in gemächlichster Fahrt gen Norden davon. Die Nacht danach war ruhig, der letzte Schimmer der längst untergegangenen Sonne verschwand erst kurz vor Mitternacht. Der Ankerball war gesetzt, das Ankerlicht brannte. Ein wenig beunruhigte mich eine Yacht, die erst spät gekommen war und für mein Empfinden zu nah zu meinem Boot ihr Eisen in den Grund gegeben hatte. Doch meine Bedenken erwiesen sich als unnötig.

Heikendorfer Bucht, vor Anker: Tag 4

Was für ein schöner Morgen, den ich ausdehnte bis auf den Nachmittag. Erst nach einem lebensgeisterweckenden Bad konnte ich mich aufraffen, ankerauf zu gehen. Doch obwohl der Weg zum in Sichtweite liegenden Segelhafen KIEL-WIK nun wirklich nicht weit war, ... ich hätte es lassen sollen!

Denn kaum war ich auf Kurs und ein passender Westwind stand im Segel, da brach ein Gewitter los, das seinesgleichen suchte. Blitze zuckten, Donner grollte, und der Regen stürzte in einer Weise hinab, dass soviel Wasser in der Luft war, dass mir die Sicht fast gänzlich genommen wurde. Der böige Wind warf mein Boot von einem Kurs auf den anderen, während ich mich bemühte, die Genua einzunehmen. Es dauerte, bis ich es geschafft hatte. Doch dann war es soweit, der Motor lief, und die Sicht war jetzt immerhin wieder so, dass ich mein Ziel ins Auge fassen konnte. Trotzdem, der Regen prasselte immer noch in so großen Mengen vom Himmel, auch dann noch, als ich längst in Kiel Wik mit der freundlichen, aber sicher nicht wirklich notwendigen Unterstützung eines inzwischen völlig durchnässten Mitglieds der örtlichen Segler-Vereinigung eingelaufen war.

Abends war ich "auf dem Haus" der Verbindung, unweit vom Hafen und direkt am Ufer der Kiellinie gelegen, und besprach alles, was zu besprechen war. Ich genoss den Blick von der Terrasse auf die jetzt wieder ruhige und stille Förde, gewahrte danach die Wärme der Nacht und verfolgte die Lichter der Schiffe auf dem Weg zum oder vom Nord-Ostsee-Kanal.

So ließ ich, als die Lichter des Hauses gelöscht waren, bei völliger Dunkelheit diesen See- und Segeltag ausklingen, und harrte der Dinge, die in Sachen Hausinstandsetzung vor mir lagen, aber mit meinem Segeltörn des Sommers 2021 nur am Rande zu tun haben würden.

Allerdings das Wichtigste des morgigen Freitags würde sein, mich mit der Elektro-Firma in Verbindung zu setzen. Diese hatte die ganz wesentliche Aufgabe, die neue Drainage zu verkabeln und mit einer Alarmsicherung zu versehen. Die Arbeiten waren zwar schon sehr weit fortgeschritten, aber immer noch nicht ganz abgeschlossen worden. Die sichere und belastbare Steuerung für die vier Pumpen herzustellen, das war deren zentrale Aufgabe, denn die Anfälligkeit gegen hohes Grundwasser hatte überhaupt erst den nachhaltigen Schaden am Haus bewirkt.

Drei Tage später ... Kiel, Sonntag, Tag 7

Ich hatte gestern viele alte Freunde getroffen, manches Glas Bier war mit offeriert worden, das ich nicht abschlagen wollte, und auch den Abend hatten wir in größerer Runde in dem bekannten Restaurant FORSTBAUMSCHULE verbracht, herrlich gelegen im weitläufigen und mit vielen exotischen Bäumen versehenen Park von Düsternbrook. Und wieder hatte ich mich zu einer deftigen Currywurst hinreißen lassen, die dann ihrerseits wieder einen weiteren Schluck einer gut gehopften Gerstenkaltschale notwendig werden ließ.

Doch an diesem Sonntagmorgen tat mir mein linker Fuß weh, es war wohl das Gelenk. Etwa wieder ein Gichtanfall? Gut möglich, denn irgendetwas ist es ja immer, das mir gelegentlich klarmacht, dass ich inzwischen nicht mehr so ganz taufrisch durch die Welt laufe.

Montag, Kiel, Tag 8

In Kiel war alles erledigt, was bei mir auf dem Zettel stand, und ich war wieder fit und tatendurstig. Es war jetzt Nachmittag, und ein Auslaufen war eigentlich fest eingeplant. Doch der Wind blies so heftig aus Südost und damit so dämlich in den Hafen hinein, dass die Boote an meinem Steg eng an eng gedrückt wurden und dennoch in den Leinen tanzten. Jetzt hier auszulaufen ließ Erinnerungen an das vorige Jahr hochkommen, als ich bei einem ähnlichen Ablegeversuch einen Schaden von immerhin fast 5 Tausend Euro verursacht hatte. Das sollte mir nicht noch einmal passieren!

Darüber hinaus war dieser starke Seitenwind wegen meines Bugbeschlags, dessen ganz wesentliches Merkmal ein übergroß dimensionierter und scharfkantiger Bügelanker ist, überhaupt nicht geeignet, dieser eng sortierten Ansammlung von Booten schadensfrei zu entkommen. Zumindest nicht ohne eine helfende Hand vom Steg aus, die in dem Moment jedoch weit und breit nicht zu sehen war.

Doch auch wenn ich nun vom Auslaufen absah, so bemerkte ich doch, dass inzwischen die Gummigewichte meiner speziellen

Schleusenfender höchst unansehnliche Streifen auf dem hellen Rumpf der nebenan liegenden Motoryacht verursacht hatten. Gott sei Dank, es waren nur Verfärbungen und keine Schrammen! Erst als ich mit meinem - mittlerweile gut genesenen - Fuß in der tiefhängenden Wieling stand, konnte ich diese Stellen erreichen und mit Bootspolitur von den Verunzierungen befreien. Nicht auszudenken, wenn mir das nicht gelungen wäre! Das hätte ganz sicher eine Menge Ärger gegeben.

So aber hatte ich eine weitere Nacht im Hafen Kiel-Wik, und ließ mich dabei sanft vom allgemeinen Geschaukel in einen tiefen und traumlosen Schlaf wiegen.

Kiel, Tag 9

Immer noch blies der Wind aus Süd bis Ost, aber schwach, und die Lage im Hafen hatte sich entspannt. So konnte ich mir Zeit lassen für ein sehr solides Frühstück: Kaffee, heiß gekocht und mit grobkörnigem Pulver tiefschwarz angerührt, einige Scheiben vom alternden, aber noch gebrauchsfähigen Vollkorn-Toast, Butter und Aufschnitt. Gut gesättigt lief ich gegen 1100 Uhr aus. Der Wind trieb mich gut voran. Jedoch als ich vor Laboe stand, war er so stark geworden, dass meine vage Vorstellung, an diesem Tag noch nach Fehmarn zu gelangen, nicht umgesetzt werden konnte. Selbst mit Maschine war es für mich keine Option, über diese lange Strecke gegen Wind und Wellen anzufahren, zumal mir der WINDFINDER nun auch jede Hoffnung auf Besserung nahm. So lief ich erneut in Laboe ein und bemühte mich danach, diesen Tag zur Sommerfrische zu nutzen.

Laboe, Tag 10

Gestern Abend hatte ich die Wettervoraussagen genau studiert. Für mich Passendes war leider nicht dabei, die Ostlage sollte noch tagelang anhalten. Gleichwohl war für den ganz frühen Morgen vorläufig nur mit geringer Luftströmung aus Ost zu rechnen, die zumindest für einen Teil der Strecke kein allzu großes Hindernis bedeuten dürfte.

Aus genau diesem Grund war ich schon um 0455 Uhr in Fahrt und um 0510 im Fahrwasser, Kurs auslaufend. Als Geschenk des Tages und kleine Gegenleistung für das ausgefallene Frühstück durfte ich dabei die Sonne beobachten, wie sie sich mühsam, aber doch sehenswert über der Kimm erhob.

Um 0545 Uhr und nach Erreichen der hohen See ging ich auf Grundkurs 090, quer durch das Bundeswehr-Schießgebiet, das wegen der Sommerpause freigegeben war. Bald war auch der Ostwind, der sich immerhin eine Weile zurückgehalten hatte, wieder da und brachte Wellen mit, die die Fahrt nun doch sehr hemmten. Dennoch ging es voran. Ab 1030 Uhr drehte der Wind sogar wieder zurück, sodass ich fast eine Stunde lang die Genua setzen konnte. Endlich segeln! Doch bald war es wieder vorbei mit der Herrlichkeit der geräuschlosen Fahrt durchs Wasser. Der Wind drehte recht und kam nun wieder von vorn, die Wellen ebenfalls und dann, als ich im Fehmarnsund war, hatte ich auch den Strom gegenan. Als der Regen einsetzte, hatte ich die Brücke gerade passiert. Möglicherweise war es dieser Umstand, der mich bewog, nach Backbord abzubiegen und in den Hafen der vormaligen Beelitz-Werft einzulaufen. Wenig später lag mein Boot gut vertäut an der Längspier fest.

Der Tag hatte für mich früh begonnen, so hatte ich nun, als die Sonne die Regenwolken wieder vertrieben hatte, Zeit und Muße genug, die Gegend zu erkunden. Auf meinem Ausflug durch Feld und Flur gab es nicht allzu viel zu bestaunen, aber es war ein wunderbarer Spaziermarsch durch eine bäuerlich geprägte Landschaft, die ich auf flottem Fuß durchstreifte. Fehmarn ist eine schöne Insel!

Fehmarn, Beelitz-Werfthafen, Tag 11

Schon früh war ich hoch von der Koje. Doch draußen herrschte Windstille und ein pottendicker Nebel. Also noch Zeit, sich ein wenig um das Boot zu kümmern. Das Backbordwant musste nachgespannt werden, dann bemerkte ich wieder Wasser in der Bilge, das da nicht hingehörte. Eine Geschmacksprobe ließ erkennen, dass es sich um Süßwasser handelte, das demnach nur aus dem Frischwassertank stammen konnte. Aber wie ist das bloß möglich? Wie schafft das Wasser den Weg in die Bilge? Keine einzige Feuchtspur war zu erkennen, es gab keinerlei Hinweis. Und doch war es so, dass mich dieses Problem bis zum Ende der Fahrt begleiten sollte, ohne dass dabei irgendeine Erkenntnis gewonnen werden konnte.

Bei meinen Lebensmittelvorräten sah es nicht viel besser aus. Die Salatgurke musste dringend entsorgt werden, wollte ich keine Pilzzucht an Bord beginnen. Das Brot zeigte erste Ansätze von Schimmel, und die Margarine befand sich in heilloser Auflösung. Das einzige, was sich über eine längere Zeit ohne Kühlung, die an Bord meines Bootes auch gar nicht vorhanden ist, zu halten scheint, sind eingeschweißter Käse im Stück und fetter Speck. Zum Frühstück dieses Tages reichten diese vorhandenen Reste aber völlig durchaus.

Gegen 1000 Uhr machte der Nebel endlich Anstalten, sich aufzulösen. Das war der Moment zum Auslaufen. Ich legte ab und war

bald im spiegelglatten Sundfahrwasser, Kurs Ost. Der Himmel war blau, ein Wind überhaupt nicht mehr vorhanden, und die Sonne schien, als ob sie dafür bezahlt würde.

Um 1045 Uhr legte ich Kurs 125 an, denn ich hatte entschieden, Kühlungsborn anzusteuern. Um 1600 Uhr war ich da. Viele Liegeplätze waren frei, Corona schien auch hier "aufgeräumt" zu haben. Somit hatte ich kein Problem, einen passenden Liegeplatz zu finden.

Um 1045 Uhr legte ich Kurs 125 an, denn ich hatte entschieden, Kühlungsborn anzusteuern. Um 1600 Uhr war ich da. Viele Liegeplätze waren frei, Corona schien auch hier "aufgeräumt" zu haben. Somit hatte ich kein Problem, einen passenden Liegeplatz zu finden.

Das, was ich mir an diesem noch nicht ganz aufgebrauchten Tag noch gönnte, war ein ausgedehnter Spaziergang durch den Ort. Für mich ist es immer wieder eine Freude, auf eigenem Kiel hier angekommen zu sein und danach in diesem schönen Ort an Land zu gehen. Dieser Freude gab ich umgehend auch dadurch Ausdruck, dass ich auf der "Gastronomie-Meile" oberhalb des Hafens eine Erdbeerbowle bestellte und diese im Gefühl vollständiger Entspanntheit und innerer Ausgeglichenheit zu mir nahm.

Kühlungsborn, Tag 12

Gestern Abend hatte ich mit Freunden aus Rostock telefoniert, sie hatten spontan ihr Erscheinen bei mir an Bord für der heutigen Tag angekündigt, was mir sehr zusagte. Doch zuerst musste die Arbeit erledigt werden: Einkauf von (Über-)Lebensmitteln und vor allem von Diesel-Sprit für meinen Bootsmotor. Der will ja immer hochwertig versorgt werden, während das bei mir selbst nicht unbedingt in gleicher Weise erforderlich ist. In den Tiefen meiner Backskisten findet sich meistens noch etwas, das ohnehin einmal verbraucht werden muss.

Nachdem die Vorräte aufgefüllt waren, führte mich ein weiterer Landgang bis zum Bahnhof, wo mir der Museumszug namens MOLLI kostenlos einen rauchgeschwängerten Nachweis seiner Existenz lieferte. Die Lok schnaufte und ächzte, und die vielen Passagiere genossen den warmen Tag auf dem Perron der Personenwagen. Open air, bei Frischluft, gemischt mit originalem Dampfgeruch aus dem Dampfkessel, in dessen Genuss ich in diesem Moment auch kam. Da sollte ich doch auch einmal wieder mitfahren, und sei es nur von Kühlungsborn Ost, wo der Hafen ist, nach Kühlungsborn West, wo zwar kein Hafen ist, dafür aber ein riesiges Riesenrad.

Abends waren die Freunde da. Gerade für Einhandsegler, die überwiegend nur mit sich selbst sprechen, ist ein Besuch immer eine Freude, die nun auch noch geteilt wurde. Wie schön! Nach einem Begrüßungsgetränk, das man bei geringerer Temperatur sehr leicht als Bier hätte bezeichnen können, zogen wir los zur "Meile" am Hafen, wo die Skulptur der "Kleine Meerjungfrau" uns schon erwartete.

Wir fanden einen guten Platz, mit schöner Übersicht über Hafen, Meer und all die flanierenden Leute, sahen dem Sonnenuntergang zu und fuhren genau dort fort, wo ich am Vorabend geendet hatte: Mit Erdbeerbowle, eiskalt. Diesmal leicht unterfüttert mit einer gut gewürzten Currywurst, die den Weg zum Mund sogar noch bei tiefster Dunkelheit fand.

Wir fanden einen guten Platz, mit schöner Übersicht über Hafen, Meer und all die flanierenden Leute, sahen dem Sonnenuntergang zu und fuhren genau dort fort, wo ich am Vorabend geendet hatte: Mit Erdbeerbowle, eiskalt. Diesmal leicht unterfüttert mit einer gut gewürzten Currywurst, die den Weg zum Mund sogar noch bei tiefster Dunkelheit fand.

Kühlungsborn, Tag 13

Schon früh beim Hafenmeister. So früh, dass ich die Zeit hatte, mir noch einen im Preis eingeschlossene Duschgang zu leisten. Im Wohlgefühl der Reinlichkeit wollte ich zwar umgehend an Bord zurück, aber der Bäckerimbiss an der Meile lockte mich mit allerbestem Kaffeegeruch. Und schneller, als es mir lieb war, saß ich am Tisch auf der Terrasse, schlürfte aus großem Becher das tiefschwarze Heißgetränk und bekämpfte das aufkommende Hungergefühl mit einem Rühreigericht. Ja, es ist wohl so: In Kühlungsborn kennt der Luxus keine Grenzen!

Westwind! Endlich. Trotz der Verzögerung an Land war ich schon 0810 Uhr auf dem Wasser. Die Genua zog, das Boot freute sich über eine Geschwindigkeit von mehr als 5 kn. Die Küste flog vorbei, doch vor Warnemünde hielt sich der Wind wieder zurück, war aber noch nicht ganz verschwunden.

Das war jetzt die Chance, meinen Blister, ein buntes Leichtwindsegel, das für mein Boot eigentlich viel zu groß ist, endlich einmal wieder in Betrieb zu nehmen. Dies war zwar mit Arbeit verbunden, aber als der Wind im Segel stand, nahm das Boot erst richtig Fahrt auf. Mit über 6,5 kn pflügte es durch die See mit Kurs auf die Darßer Nordspitze. Ich hatte alle Hände voll zu tun, und nur mit der Pinne, der ich zur besseren Steuerung den Vorzug vor der Radsteuerung geben musste, gelang es mir, das Boot im Griff zu behalten. Auch jetzt, da ich dies schreibe, bin ich noch ziemlich begeistert von dieser schneidigen Segelfahrt.

Mein Boot lief Rumpfgeschwindigkeit, das heißt, mehr als diese Speed ist nicht mehr drin, solange es nicht ins Gleiten kommt, was nur bei viel Wind und hohen Wellen von achtern

überhaupt möglich ist. Das Wetter war sonnig, aber frisch, blieb aber warm, die Seemeilen rauschten nur so vorbei und verloren sich im Kielwasser. Schon um 1630 Uhr war ich an der Untiefentonne West, die die Rinne durch die Flachs nördlich des Darß markiert. Der Wind ließ nun nach, es wurde auch Zeit, den Blister wieder einzunehmen. Das gelang zwar ganz gut, aber eine Leine verfing sich sehr unglücklich an der Laterne hoch oben am Mast. Dennoch konnte ich die Genua setzen. Um den Rest würde ich mich später kümmern können, dachte ich mir.

Um 1650 Uhr hatte ich auch die östliche Untiefentonne passiert, nun lief ich mit Maschine auf südwestlichem Kurs den Hafen Darßer Ort an, an dessen Südpier ich um 1730 Uhr festmachte.

Damit war ein schöner Segeltag zu Ende gegangen. Wo waren eigentlich die berüchtigten Darßer Mücken, die vor zwei Jahren, als ich zuletzt hier war, so gnadenlos über mich hergefallen waren? Die erste hatte es bei mir bereits schon draußen bei den Untiefen-Tonnen versucht, hatte es aber mit ihrem Leben bezahlt, bevor sie zum Stich gekommen war. Aber jetzt war nichts davon zu bemerken, der Westwind, der inzwischen wieder stärker geworden war, hatte sie wohl alle weggeblasen.

Da konnte ich in Ruhe das Deck aufräumen. Und endlich den Blister in den Segelsack stopfen und verstauen. Zuvor musste ich allerdings noch hoch in den Mast, um die Leine, die sich am "Dampferlicht" verfangen hatte, zu bergen. Kein Problem bei meinem Boot, meine Wantenleiter - System GORCH FOCK - macht es möglich.

Nun hatte ich Zeit für einen Rundblick: Der Hafen von Darßer Ort war ziemlich verwaist. An der Ostpier lagen zwar der große Rettungskreuzer und zwei Fischerboote, aber am Südsteg, der der Lustschifffahrt vorbehalten ist,

lag außer meinem kleinen SEEKAIBI 3 nur noch eine viel kleinere Hansa-Jolle. Ein Boot, ganz aus Holz und gerade einmal mit einer Länge von 5,70 Metern. Nach Auskunft des nicht mehr ganz jungen, aber jugendlich wirkenden Skippers ist es am Zwischenahner Meer beheimatet und hatte von dort seinen Weg über Küstenkanal, Weser und Watt zur Elbe genommen. Von dort war es über den Nord-Ostsee-Kanal und weiter auf verschlungenen Pfaden über die Ostsee bis hier her zum Darß geschippert worden.

lag außer meinem kleinen SEEKAIBI 3 nur noch eine viel kleinere Hansa-Jolle. Ein Boot, ganz aus Holz und gerade einmal mit einer Länge von 5,70 Metern. Nach Auskunft des nicht mehr ganz jungen, aber jugendlich wirkenden Skippers ist es am Zwischenahner Meer beheimatet und hatte von dort seinen Weg über Küstenkanal, Weser und Watt zur Elbe genommen. Von dort war es über den Nord-Ostsee-Kanal und weiter auf verschlungenen Pfaden über die Ostsee bis hier her zum Darß geschippert worden.

Doch jetzt hatte Jan, der Einhandsegler auf dieser Nussschale, ein Problem mit seinem Boot: Zum einen zog es Wasser, was aber mit einer kleinen Bilgen-Pumpe auf Niveau gehalten werden konnte, doch zum anderen hatte sich das Steuerbordwant von seiner Befestigung unter Deck gelöst.

Genauer gesagt, der Beschlag des Wants hatte den Spant, an dem es ursprünglich mit vielen Schrauben befestigt war, der Länge nach gespalten, war ausgebrochen und dabei nach oben gerutscht. Nur das dünne Deck gab auf dieser Seite noch einigermaßen Halt und bewahrte den Mast vorm Umkippen. So konnte ganz gewiss nicht mehr gesegelt werden, zumal es noch nicht einmal ein Achterstag bei diesem Bootstyp gab. Nur das Vorstag und die beiden nach seitlich achtern gepfeilten Wanten sorgten für die Dreipunkt-Abstagung des Mastes. Für mich war das eine Konstruktion, die mir nur für leichte Binnengewässer wie das Zwischenahner "Meer" geeignet erschien.

Genauer gesagt, der Beschlag des Wants hatte den Spant, an dem es ursprünglich mit vielen Schrauben befestigt war, der Länge nach gespalten, war ausgebrochen und dabei nach oben gerutscht. Nur das dünne Deck gab auf dieser Seite noch einigermaßen Halt und bewahrte den Mast vorm Umkippen. So konnte ganz gewiss nicht mehr gesegelt werden, zumal es noch nicht einmal ein Achterstag bei diesem Bootstyp gab. Nur das Vorstag und die beiden nach seitlich achtern gepfeilten Wanten sorgten für die Dreipunkt-Abstagung des Mastes. Für mich war das eine Konstruktion, die mir nur für leichte Binnengewässer wie das Zwischenahner "Meer" geeignet erschien.

Die Gefahr, dass auf See bei Segeldruck von Steuerbord das Want ganz heraus gerissen wird, der Mast über Bord geht und dabei möglicherweise auch der Rumpf beschädigt wird, war somit sehr groß. Ich sah mir über und unter Deck alles genau an, wir diskutierten, aber eine einfache Lösung mit Bordmitteln zur Wiederherstellung einer gesicherten Segelfähigkeit bot sich nicht so recht an. Das einzige, was mir dazu einfiel, war, den ausgebrochenen Unterdecksbeschlag über eine Hilfskonstruktion an den unbeschädigten Nachbarspanten zu befestigen. Aber selbst das war hier und sofort nicht so einfach zu bewerkstelligen.

Abends marschierte ich durch den Wald zum Campingplatz Prerow, der nur 1 km entfernt liegt. Letztes Mal, als ich dort war, gab es einen Grill, der leckere Bratwürste offerierte. Auch jetzt war er noch da, ich fand ihn gleich, die Wurst schmeckte und das Bier aus dem Plastikbecher auch. Damit war für mich der Tag vollends gerettet.

Darßer Ort, Tag 14

Der Westwind, auf den ich in Kiel so lange gewartet hatte, war immer noch da und hatte sich sogar für länger eingerichtet! Schon morgens blies er mit Windstärke 7, und die nächsten Tage sollte es ähnlich werden. Jedoch die Böen, die er im Gepäck hatte, waren mir und den wenigen anderen Seglern, die inzwischen hinzu gekommen waren, dann doch zu stark. Das hieß für mich und die meisten anderen Skipper: Hafentag! Nur eine große Jeanneau versuchte es, kam aber bald wieder zurück und machte am alten Platz fest.

Trotz des starken Windes war das Wetter an diesem Sonntag schön. Auf dem Marsch zum mehrere Kilometer entfernten Ort Prerow, den ich mir unbedingt ansehen wollte, war ich durch den Wald so gut geschützt, so dass ich manchmal kaum einen Luftzug zu spüren bekam.

Am Ende meines Ausflugs hatte ich die Kenntnis, wie Prerow aussieht, und ich wusste auch, dass es zu dieser Zeit und auf Grund der Coronabestimmungen, die hier in in Mecklenburg-Vorpommern nur sehr eingeschränkt galten, von Touristen und Wochenendausflüglern völlig überlaufen war. Den Weg auf die Seebrücke ersparte ich mir deshalb, da nahm ich doch lieber im Zentrum ein kühles Erfrischungsgetränk in einem der vielen und gut besuchten Biergärten, die, im Gegensatz zu den Innenräumlichkeiten, alle zur Benutzung frei gegeben waren. Auf dem bald danach angetretenen Rückweg kam ich durch den Ortsteil "Waldviertel", der seinen Namen nicht zu Unrecht trägt: Viele attraktive, edel in Weiß gehaltene Häuser verlieren sich dort unter Bäumen von hohem Wuchs.

Nach einem Marsch von 13 Kilometern war ich zurück im Hafen Darßer Ort. Wieder kam ein Segelboot herein, eine Neptun 31, ein großer Bruder meines Bootes sozusagen. So richtig hatte der Skipper sein Boot nicht im Griff, denn so wie es sich bei mir unter Deck anhörte, konnte es schon fast eine Ramming gewesen sein, als sein Boot mit dem meinen in Kontakt geriet. Ein Schaden war zwar nicht zu erkennen, die Adressen tauschten wir aber dennoch aus.

Danach war ich wieder drüben auf der Hansa-Jolle mit dem schönen Namen "Mantje Timpe Te", wo der Schaden am Steuerbordwant erneut das Thema war. Und es blieb dabei, mit Bordmitteln war im Moment unter Deck nicht viel zu machen, da sollte doch lieber eine Werft tätig werden. Wie sich bei der Suche im Internet herausstellte, bot in Barth am nicht sehr fernen Barther Bodden ein Bootsbetrieb seine Dienste an. Damit war für Jan die Entscheidung gefallen, mit dem Westwind des nächsten Tages dorthin zu segeln. Aber auch bis dahin war der Weg zu weit, um über das Problem der ungenügenden Mastabstagung hinwegzusehen. Immerhin zog er auf meinen Hinweis hin ein nicht benutztes Reservefall als Achterstag ein, und am Ende riet ich ihm, das beschädigte Want unter Deck abzuschrauben und es an Oberdeck an der recht solide verankerten, aber dafür gar nicht vorgesehenen Vorsegelschiene zu befestigen. So wurde es gemacht, und damit war - wenn auch nicht bei jeder Windstärke aus jeder Richtung - die sichere Segelfähigkeit für den nächsten Tag hergestellt.

Nach dem Abendessen, das, möglicherweise wegen des langen Marsches, diesmal mit Speck, Zwiebeln und 3 hervorragend gespiegelten Eiern glücklicher Zwerghühner vom heimischen Grundstück besonders solide ausfiel, saßen Jan und ich bei einem gemeinsamen Bier unter der Plichtpersenning meines Bootes und sprachen über "das Rätsel der Sandbank", ein Kultbuch in Kreisen von Seglern, die gerade so wie Jan, längst vergangene Zeiten wieder aufleben lassen, indem sie einhand, nur ausgerüstet mit einer guten Portion Masochismus, in kleinen Booten ohne jeglichen Komfort, dafür aber mit viel Nässe, Kälte und Unbequemlichkeit unterwegs sind. Ich würde fast sagen: Bis zu einem gewissen Maße fühle auch ich mich diesen Kreisen zugehörig.

Darßer Ort, Tag 15

Es war ein schöner Morgen, der mich an diesem Tag begrüßte. Ein nur noch mäßiger Wind blies aus West, der mich heute nach Hiddensee bringen sollte. Auf welchem Weg, das wollte ich von der MANTJE TIMPE TE abhängig machen, die ich bei Bedarf auf dem Weg bis nach Barhöft begleiten wollte.

Es ist zwar ein Umweg, den Kurs um die Südspitze Hiddensees herum zu nehmen, wenn man nach Vitte im Norden will, aber machbar ist es durchaus.

Um 1130 Uhr lief ich aus. Jan war schon eine Weile auf dem Wasser, aber ich hatte ihn bald eingeholt. Für einen kurzen Schlag segelten wir zusammen, doch dann zeigte er mir an, dass er meine Hilfe nicht benötigte.

Ein letzter Winkgruß wurde ausgetauscht, dann wendete ich den Bug meines Bootes nach Backbord, um am Dornbusch vorbei, von Norden kommend, in die Rügenfahrwasser einsteuern. Der Wind war heute endlich einmal wieder mein Freund, denn er blies als angenehme Backstagsbrise von schräg achtern. Das Segeln war dadurch so angenehm und entspannend, wie ich es mir bei der Planung der Reise erhofft hatte.

Und doch hatte ich mich fast zu früh gefreut. Als ich nördlich des hohen Dornbusch-Massivs genau auf Ostkurs ging, briste der Wind kräftig auf. Um 1800 Uhr stand ich in der Nähe der Ansteuerungstonne und ging auf Südkurs. Da es auch in Lee vom Dornbusch noch immer heftig wehte, beschloss ich, schon jetzt das Segel einzunehmen und unter Maschine die engen und kurvigen Fahrwasser anzusteuern, denn wie schnell man hier und schon knapp außerhalb Tonnenstrichs auflaufen kann, das hatte ich in früheren Zeiten mehrfach erlebt.

Und doch hatte ich mich fast zu früh gefreut. Als ich nördlich des hohen Dornbusch-Massivs genau auf Ostkurs ging, briste der Wind kräftig auf. Um 1800 Uhr stand ich in der Nähe der Ansteuerungstonne und ging auf Südkurs. Da es auch in Lee vom Dornbusch noch immer heftig wehte, beschloss ich, schon jetzt das Segel einzunehmen und unter Maschine die engen und kurvigen Fahrwasser anzusteuern, denn wie schnell man hier und schon knapp außerhalb Tonnenstrichs auflaufen kann, das hatte ich in früheren Zeiten mehrfach erlebt.

Die nördliche Ansteuerungstonne war längst passiert, die erste Fahrwassertonne kam immer näher. Sie zu verpassen, sollte man sich nicht erlauben, denn bereits hier lauern Untiefen überall. Ich warf die Schot los, aber so stark ich auch an der Reffleine zog, um die Genua einzurollen, es tat sich rein gar nichts. Doch dann sah ich es, die Leine war von der Refftrommel gerutscht und hatte sich ums Vorstag gelegt. Da blieb mir nun nichts anderes übrig, als unter ständiger Umsetzung der Sicherungsleine, ohne die ich nie die Plicht verlasse, und unter dem heftig knatternden Segel hindurch auf das schwankende Vorschiff zu krabbeln und, auf dem Bauch liegend, die Leine zu klarieren. Mir gelang es, und damit hatte ich wirklich keinen Moment zu früh diese kritische Situation bereinigt.

Die nördliche Ansteuerungstonne war längst passiert, die erste Fahrwassertonne kam immer näher. Sie zu verpassen, sollte man sich nicht erlauben, denn bereits hier lauern Untiefen überall. Ich warf die Schot los, aber so stark ich auch an der Reffleine zog, um die Genua einzurollen, es tat sich rein gar nichts. Doch dann sah ich es, die Leine war von der Refftrommel gerutscht und hatte sich ums Vorstag gelegt. Da blieb mir nun nichts anderes übrig, als unter ständiger Umsetzung der Sicherungsleine, ohne die ich nie die Plicht verlasse, und unter dem heftig knatternden Segel hindurch auf das schwankende Vorschiff zu krabbeln und, auf dem Bauch liegend, die Leine zu klarieren. Mir gelang es, und damit hatte ich wirklich keinen Moment zu früh diese kritische Situation bereinigt.

Alle Boote, die Mitläufer ebenso wie die Entgegenkommer, hatten inzwischen auf ihre Segel verzichtet und passierten nun in nächster Nähe unter Motor. Trotz entgegenlaufendem Strom war ich schon um 1908 Uhr im Vitte-Fahrwasser, und nur 10 Minuten später in der schmalen Hafen-Rinne zum Segelhafen. Doch eine Möglichkeit zum Anlegen im viel frequentierten und deshalb vollständig belegten Hauptanlegeplatz von Hiddensee fand sich für mich leider nicht. Um 1930 Uhr machte ich an einem Dalben fest.

Zwei Jahre zuvor war es mir genau so ergangen. Aber damals hatte ich mein Badeboot aufgeblasen und hatte, obwohl die Luft sehr zügig entwich, Land erreicht für einen ersten Rundgang auf dieser Insel, die im Hellen wie im Dunklen den Wanderer in ihren Bann zieht. Sollte ich an diesem Abend auf dieses Erlebnis verzichten müssen?

Als ich noch unschlüssig nach weiteren Gelegenheiten zum Anlegen Ausschau hielt, kam ich ins Gespräch mit dem Eigner des großen Motorboots, in dessen unmittelbarer Nähe mein Boot am Dalben lag. Viel Hoffnung auf ein Entgegenkommen hatte ich eigentlich nicht, doch dieser Skipper hatte ein Herz für Segler. Mit vielen Leinen befestigten wir mein Boot so, dass es für mich möglich wurde, ohne Mühen von meinem Bug auf das Achterdeck seines Bootes zu steigen und über das Seitendeck zum Hafensteg gelangen.

Mein Boot war aufgeklart, die Plichtpersenning für die Nacht aufgespannt und ich selbst war "landfein". Doch noch vor dem Übersteigen stellte ich fest, dass sich auf dem Achterdeck der Motoryacht eine spätabendliche Party anbahnte. Da griff ich, als ich dort an Bord war, doch gleich einmal in meinen Rucksack und stellte eine - vorsorglich genau dafür eingepackte - Flasche Sherry auf den Tisch. Eine schöne Geste, die meist gut ankommt und auch dieser Skipper zu würdigen wusste.

Endlich Hiddensee! Wie lange hatte ich mich darauf gefreut! Letztes Jahr waren widrige Winde und ein unglücklich liegender Termin in Wedel an der Elbe daran Schuld gewesen, nicht hingekommen zu sein.

Doch jetzt war ich da und spazierte bei fast dunkler Nacht über die Sommerdeiche und über die schwach erleuchteten Wege dieser kleinen Ortschaft Vitte, ohne eine Menschenseele zu treffen. Erst am Weststrand hielt ich an, wo der Blick frei über die immer noch bewegte Ostsee ging. Ich sah, wie der auflandige Wind die Wellen an den Strand warf, und ich hörte, wie er das Dünengras rauschen ließ. Es roch nach See, Heckenrosen und Sanddorn. Das ist Hiddensee, wie ich es kenne, dachte ich ganz spontan.

Als ich wieder zurück war auf dem Motorboot, wurde ich zur Party eingeladen. Eine lauschige Nacht, das Boot sicher vertäut, ein Bier in der Hand und angenehme Gespräche in froher Runde. Einhand-Seglerherz, was willst du mehr?

Vitte, Hiddensee, Tag 18

Drei Nächte war ich hier. Man sagt ja, Anholm sei die Königin des Kattegats. Aber ich finde, Hiddensee ist viel schöner. Eigentlich wollte ich gar nicht soviel herumwandern, und dann tat ich es doch.

Drei Nächte war ich hier. Man sagt ja, Anholm sei die Königin des Kattegats. Aber ich finde, Hiddensee ist viel schöner. Eigentlich wollte ich gar nicht soviel herumwandern, und dann tat ich es doch.

Am ersten Tag an der Westseite nach Norden zum Haus des großen Dichters und Nobelpreisträgers Gerhart Hauptmann, das ich mir nun endlich auch einmal von innen ansah.

Dann hoch zum Leuchtturm und über den Weg an der Ostseite zum Hafen Kloster und zurück nach Vitte.

Der Marsch über die Hügel des Dornbuschs war eine Pracht, die Blumen dufteten, und manchmal sah es fast ein wenig nach Mittelgebirge aus,

aber oft genug gepaart mit einem überwältigenden Rundblick auf die Ostsee, auf die Bodden und das benachbarte Rügen.

Auch am Tag danach konnte ich meinen Bewegungstrieb kaum zügeln. Eigentlich hatte ich nur vor, gleich vorne im Kaffeegarten zu verweilen. Und obwohl mich eine flotte Dame aus Thüringen in ein längeres und sehr erfreulichen Gespräch verwickelte, lief ich dann doch noch los. Erst zum Weststrand, dann in Richtung Süden und zuletzt bis zum Hafen von Neuendorf. Am Abend meldete mir mein Handy, erneut 15 Kilometer absolviert zu haben, fast soviel, wie am Vortag.

Doch jetzt war ich schon früh auf dem Wasser, der Dänholm, die vor Stralsund im Strelasund liegende Insel war mein Ziel. Dort wollte ich mich mit der LUNA treffen, die sich zuletzt aus dem Boddenfahrwasser von Zingst gemeldet hatte. Auch Jan hat von sich hören lassen, seine MANTJE TIMPE TE war repariert und voll belastbar, auch er wollte zum idyllischen Segelhafen von Dänholm kommen.

Doch jetzt war ich schon früh auf dem Wasser, der Dänholm, die vor Stralsund im Strelasund liegende Insel war mein Ziel. Dort wollte ich mich mit der LUNA treffen, die sich zuletzt aus dem Boddenfahrwasser von Zingst gemeldet hatte. Auch Jan hat von sich hören lassen, seine MANTJE TIMPE TE war repariert und voll belastbar, auch er wollte zum idyllischen Segelhafen von Dänholm kommen.

Lange konnte ich an diesem Morgen segeln, doch ich wollte pünktlich an der Ziegelgrabenbrücke sein, so musste doch der Motor etwas nachhelfen.

Vor der beeindruckenden Kulisse der alten Hansestadt Stralsund, die einst im 30jährigen Krieg, dem kaiserlichen Generalissimus namens Wallenstein erfolgreich die Stirn geboten hatte, wartete ich auf die Brückenöffnung. Schnell war ich durch, und schon kurz nach 1300 Uhr machte ich an einem schönen Liegeplatz im Sund des Dänholm fest.

Es war noch früh am Tag, noch hatte ich viel Zeit, so schnell würde die LUNA nicht kommen. So konnte ich mich um mein Boot kümmern, einen Rundgang über die Insel machen und im Haus des Segelclubs einen Kaffee nehmen. Abends war dann die LUNA da und belegte einen Platz ganz in nächster Nähe. Großes Hallo, dann folgte ein gemütlicher Abend in der Plicht auf dieser großen Bavaria. Es gab Bier, es gab Wein, und es gab sogar mal wieder ein warmes Essen: Bauernfrühstück, hergestellt unter Verwendung der Eier glücklicher Zwerghühner aus eigener Produktion, gut durchgeschüttelt in meinem Boot und von unvergleichlichem Geschmack. Ein wunderbarer Abend, der erst nach Mitternacht zu Ende ging!

Stralsund/Dänholm, Tag 19

Der Dänholm ist eine Insel im Strelasund zwischen Festland und Rügen und gehört zur Stadt Stralsund. Der ursprünglich anders lautende Name ist Erinnerung an die mittelalterliche Nutzung der Insel durch die Dänen, die von hier aus ihre Eroberungszüge in diesem Gebiet durchführten, bis sie im Jahr 1362 besiegt und vertrieben wurden.

Aber noch bis ins 18. Jahrhundert hinein waren die umliegenden Gewässer der Insel vor allem für dänische Schiffe ein viel genutzter Ankerplatz bei den kriegerischen Auseinandersetzungen, die Dänemark zu Lande und zur See in dieser Region führte.

Die günstige Lage des Dänholm inmitten des Strelasundes führte schon im 30jährigen Krieg zu einer dauerhaften militärischen Nutzung. Wallenstein, der kaiserliche Generalissimus und Feldherr der katholischen Liga, versuchte es unter anderem auch von hier aus, die befestigte Stadt Stralsund zu erobern. Nur durch Unterstützung über See durch Schweden konnte sich die Stadt damals halten. Diese Hilfe war der Anfang einer Zugehörigkeit der Stadt und ganz Vorpommerns zur schwedischen Krone über einen Zeitraum von 185 Jahren, wenn auch offiziell und "de jure" nur als kaiserlich-deutsches "Reichslehen". Jedoch nach dem Sieg der anti-französischen Allianz über Napoleon in den Jahren 1814/1815 war auch Dänemark Kriegsverlierer. Im Frieden zu Kiel von 1814 mussten die Dänen Norwegen an Schweden abtreten und bekamen dafür - als kleine Kompensation - Stralsund und Vorpommern. Doch nur ein Jahr später war Dänemark gezwungen, beides gegen das noch viel kleinere Herzogtum Lauenburg und gegen eine Zahlung von 2 Mill. Taler an Preußen abzutreten, wo es auf Dauer verblieb.

Im Inneren der Insel lag ursprünglich eine tiefe Niederung, die erst von Osten, dann auch von Westen durch einen Graben mit dem Strelasund verbunden wurde, sodass die Insel Mitte des 19. Jahrhunderts in zwei Teile getrennt wurde.

Die so entstandene Wasserfläche dazwischen jedoch war ein perfekter Hafen, der schon bald von der entstehenden preußischen Flotte genutzt wurde. Vorübergehend der Infanterie übergeben, wurde der Dänholm ab 1920 Hafen und Stützpunkt der deutschen Reichsmarine. Es folgten die Kriegsmarine, die Volksmarine der DDR und zuletzt die Marine der Bundesrepublik, die dort auch heute noch einige Kasernenanlagen unterhält.

Die beiden Inselteile sind heute mit einer festen Brücke verbunden, die den jetzt nur noch zivil genutzten Hafen teilt. Der kleinere Westteil ist Behördenstützpunkt, der größere Ostteil jedoch gehört den Segelbooten verschiedener Clubs. Nur der altersschwache Hafenspeicher erinnert noch an früher. Über die Ziegelgabenbrücke ist der Dänholm mit Stralsund im Süden und mit der Insel Rügen im Norden verbunden. Für den Besucher auf dem Weg nach oder von Rügen ist es sicher von einigem Interesse das Nautineum, das Marinemuseum und die historische Sternschanze, ein Relikt aus früh-preußischer Zeit, zu besuchen.

Der Hafen hat - zumindest für mich - eine ganz besondere Ausstrahlung. Allein die enge, von weitem kaum sichtbare Zufahrt im Osten scheint direkt in die Vergangenheit zu führen. Der große verfallende Speicher auf der Nordseite sowie der ausrangierte Oldtimer-Dampfer an der erneuerungsbedürftigen Pier davor verstärken noch den anfänglichen Eindruck, auch wenn im hinteren Bereich des Hafens alles gut "in Schuss" ist. Die fast geschlossene Bewaldung an den Ufern gibt diesem Platz und den dort liegenden Booten den Schutz vor Wind und Wetter, vor Lärm und aufgeregter Betriebsamkeit. Wer hier vor Anker geht, erfährt die fast perfekte Abgeschiedenheit und ist doch verbunden mit der großen Stadt Stralsund.

Auch am Morgen dieses Tages konnten mich Markus und Shirley von der LUNA nicht überreden, sie auf der weiteren Fahrt nach Osten zu begleiten. "Du hast doch alle Zeit der Welt!" war ihr kaum zu widerlegendes Argument. Doch zum einen kenne ich die Gewässer um Usedom schon seit langem, zum anderen war jetzt wieder mit einer Ostlage zu rechnen, die ich unbedingt für die Fahrt in Richtung Westen nutzen wollte, und zu all dem hatte ich das merkwürdig bestimmte Gefühl in der Brust, dass meine Anwesenheit im Heimatrevier schon bald gebraucht werden könnte.

So verabschiedete ich mich gegen 1100 Uhr, da ich Einkäufe in Stralsund zu erledigen hatte. Mein Weg führte mich "auf Schusters Rappen" über die besagte Ziegelgrabenbrücke, deren Klappteil noch nicht geöffnet war.

Von der Brücke aus hielt ich Ausschau und erkannte die MANTJE TIMPE TE, die darauf wartete, passieren zu können. Mein Winkgruß aus der Höhe der Brücke wurde von Jan bemerkt und umgehend erwidert. Über Handy verabredeten wir ein Treffen am Nachmittag im Hafen von Dänholm.

Von der Brücke aus hielt ich Ausschau und erkannte die MANTJE TIMPE TE, die darauf wartete, passieren zu können. Mein Winkgruß aus der Höhe der Brücke wurde von Jan bemerkt und umgehend erwidert. Über Handy verabredeten wir ein Treffen am Nachmittag im Hafen von Dänholm.

Die Stadt Stralsund war trotz Corona voller Menschen, wie ich es nicht erwartet hätte. Im Zentrum herrschte fast schon der Ausnahmezustand. Gaukler, Händler und Handwerker, oder auch jene, die sich nur in dieser Weise darstellten, unterhielten die Schaulustigen mit allerlei kunstvoller Tätigkeit oder versorgten diese gegen bare Münze mit Speisen und Leckereien sowie mit Gegenständen, die nicht unbedingt im täglichen Alltag ihre sinnvolle Funktion finden dürften.

Die Bespaßung der Gäste ging sogar so weit, dass von einem Festungsturm des 17. Jahrhunderts in regelmäßigem Abstand die zum Thema passenden Kanonenschläge abgefeuert wurden. Wie ich den Transparenten entnehmen konnte, feierte man an diesem Wochenende die WALLENSTEIN TAGE.

Die Bespaßung der Gäste ging sogar so weit, dass von einem Festungsturm des 17. Jahrhunderts in regelmäßigem Abstand die zum Thema passenden Kanonenschläge abgefeuert wurden. Wie ich den Transparenten entnehmen konnte, feierte man an diesem Wochenende die WALLENSTEIN TAGE.

Ein Event, das an die Zeit des 30-jährigen Krieges anknüpfte und nach jenem Feldherren benannt worden war, der trotz größter militärischer Anstrengung niemals den Fuß in sie hatte setzen können. Dennoch: Es war was los in Stralsund, ich aber sah zu, dass ich meine Besorgungen erledigte und mich wieder auf den Weg machte zum abgeschiedenen und stillen Hafen von Dänholm.

Ein Event, das an die Zeit des 30-jährigen Krieges anknüpfte und nach jenem Feldherren benannt worden war, der trotz größter militärischer Anstrengung niemals den Fuß in sie hatte setzen können. Dennoch: Es war was los in Stralsund, ich aber sah zu, dass ich meine Besorgungen erledigte und mich wieder auf den Weg machte zum abgeschiedenen und stillen Hafen von Dänholm.

Hier traf ich auf Jan, ich kletterte an Bord seines Bootes und nahm Platz auf dem Boden der Plicht. Bei einer Tasse Kaffee plauderten wir über dieses und jenes, und dabei konnte ich mich überzeugen, dass die Werft in Barth ganze Arbeit geleistet hatte. Zwar war der eigentliche Schaden noch nicht behoben, aber ein starkes Querbrett über gleich mehrere Spanten hinweg gab nun den starken Halt für das Want. So war das Boot segelfähig.

Um 1800 Uhr saßen wir auf der Terrasse des Clublokals, wo uns ein sehr empfehlenswertes Abendessen serviert wurde. Doch recht früh ging unsere Zusammenkunft zu Ende, denn Jan wollte am nächsten Morgen schon früh zum Bahnhof und mit dem Zug zurück nach Hause. Sein Boot sollte solange in der Obhut des Hafenmeisters verbleiben, bis es per LKW nach Hause überführt werden würde. Aber auch ich wollte schon früh am nächsten Morgen los, um den angekündigten Ostwind voll ausnutzen zu können. Und so, wie es aussah, sollte ich dann einen langen Segeltag vor mir haben.

Um 1800 Uhr saßen wir auf der Terrasse des Clublokals, wo uns ein sehr empfehlenswertes Abendessen serviert wurde. Doch recht früh ging unsere Zusammenkunft zu Ende, denn Jan wollte am nächsten Morgen schon früh zum Bahnhof und mit dem Zug zurück nach Hause. Sein Boot sollte solange in der Obhut des Hafenmeisters verbleiben, bis es per LKW nach Hause überführt werden würde. Aber auch ich wollte schon früh am nächsten Morgen los, um den angekündigten Ostwind voll ausnutzen zu können. Und so, wie es aussah, sollte ich dann einen langen Segeltag vor mir haben.

Zum Abschied und als Erinnerung schenkte ich ihm eine Ausgabe meines Gedichtbandes ZUR SEE UND AUF DEN WELLEN, den ich für solche Fälle immer an Bord habe.

Dänholm, Tag 20

Um 0820 Uhr passierte ich mit Westkurs und bei schönstem Wetter die Ziegelgrabenbrücke, ich war damit also, auch wenn ich es mir noch nicht eingestand, bereits auf dem Rückweg. Vor Stralsund setzte der erwartete Ostwind ein, der mich in mäßiger Fahrt nach Norden trieb. Nur vor Barhöft und nahe der Südspitze von Hiddensee, deren Sände sehr weit an die Fahrwasser heranreichen, war die Hilfe des Motors nötig. Um 1200 Uhr hatte ich das unbewohnte

Eiland "Der Bock" und dessen vorgelagerte Untiefen an Backbord achteraus. Noch folgte ich der Küstenlinie Hiddensees, doch dann, auf Höhe des Leuchtturms Gellen, etwa in der Mitte der Insel gelegen, drehte ich nach Westen ab: Grundkurs 270.

Eiland "Der Bock" und dessen vorgelagerte Untiefen an Backbord achteraus. Noch folgte ich der Küstenlinie Hiddensees, doch dann, auf Höhe des Leuchtturms Gellen, etwa in der Mitte der Insel gelegen, drehte ich nach Westen ab: Grundkurs 270.

Anfänglich blies der Wind noch etwas zögerlich, dann aber waren die versprochenen 4 Windstärken da, die mir mit Hilfe der an Backbord ausgebaumten Genua eine flotte, aber immer noch gemütliche Fahrt ermöglichten. Hiddensee versank mehr und mehr im Kielwasser, der Autopilot steuerte und die Sonne schien jetzt so kräftig, dass ich mir meinen bunten Sonnenschirm an die Reling band, unter dem ich die nächsten Stunden zufrieden und gut gelaunt verbrachte.

Der Darß kam voraus im Westen in Sicht. Dann, als ich den Spi-Baum wieder geborgen und verstaut hatte, lag er Backbord querab im Süden, und danach, als ich nach Durchsteuerung der Rinne auf Kurs Warnemünde gegangen war, lag er im Osten. Der Wind hatte zugelegt, aus den 4 Beaufort waren längst 6 und mehr geworden, da war ich doch ganz froh, dass ich das Land in Luv hatte, das mir nun einen guten Schutz gab. Als jedoch die schmale und dazu sehr flache Landbrücke in Höhe des Ortes Wustrow kein wesentliches Hindernis für die Luftströmungen aus dem jenseitigen Bodden mehr sein konnte, legte der Wind noch weiter zu. Die Fahrt wurde geradezu rasant und war jetzt immer im Bereich der konstruktiven Rumpfgeschwindigkeit, manchmal auch darüber. Obwohl ich nur mit der Genua unterwegs war, musste ich bald reffen, dann ein zweites Mal, und danach ein drittes Mal. Zuletzt warf ich zusätzlich noch die Maschine an, denn der Autopilot hatte bei seiner angestrengten, viele Stunden andauernden Steuerarbeit so viel Strom verbraucht, dass die Batterie Zeichen der Erschöpfung zeigte. Kurz vor Warnemünde nahm ich das Segel ganz weg.

Ich hatte mir durchaus Gedanken gemacht, wie ich das Einlaufen in den Hafen "Hohe Düne" bei diesem Wind bewerkstelligen sollte. Als ich jedoch das Hafentor passiert hatte, ging es besser als erwartet. Ich fand einen freien Liegeplatz, den ich gegen den Wind anlaufen konnte, und meine lautstarken Rufe motivierten zwei Segler, das Samstagabendbier zur Seite zu stellen und mir die notwendige Hilfestellung zu geben. Der Rest war Routine.

Um 2115 Uhr war ich fest in Warnemünde.

Warnemünde, Hohe Düne, Tag 21

Die Müdigkeit hatte mich gestern Abend schon bald nach dem Einlaufbier in einen Tiefschlaf fallen lassen, aus dem ich gegen 0200 Uhr erwachte. Immer noch dröhnten Musikfetzen vom nahen Strandfest in Markgrafenheide herüber und störten nun doch meine Nachtruhe. Ganz besonders die Bässe aus der dortigen Musikanlage drangen an mein Ohr und fingen langsam an, mich zu nerven. Erst um halb 4 Uhr morgens war der Lärm vorbei, ebenso auch der Wind, der noch bis eben durchs Rigg georgelt hatte.

Seit Wilhelm Busch ist es bekannt: "Musik wird oft nicht schön empfunden, zumal sie mit Geräusch verbunden!" Doch der aus diesem Grund sehr nachteilige Eindruck der letzten Nacht konnte jedoch im Hafenbüro in geradezu genialer Weise beseitigt

werden. Zwar war dieser Ankerplatz bisher der mit Abstand teuerste, aber trotzdem - oder vielleicht gerade deshalb - ließ ich mir auf der Terrasse einen großen, wunderbar duftenden Becher Kaffee und, sehr zur Freude meiner zum diesbezüglich entwöhnten Geschmacksnerven, ein frisch aufgebackenes, überaus delikates Schokoladenhörnchen servieren. So, versöhnt mit allem und zufrieden im "Hier und Jetzt" dieses ruhigen und warmen Morgens, kann ein Tag auch beginnen!

Als ich auf dem Wasser war, setzte auch bald der Ostwind wieder ein, diesmal aber so zurückhaltend, dass er mich nur langsam und geradezu beschaulich nach Westen trieb. In aufgeräumtester Sonntagsstimmung ließ ich die weißen Monumentalbauten von Heiligendamm vorüber ziehen, dann den Segelhafen von Kühlungsborn-West, danach das Riesenrad von Kühlungsborn- Ost. Als ich die Buk-Spitze passiert hatte, steuerte ich nach Südwesten, immer an der Küste entlang. Als Tagesziel hatte ich - ganz spontan und kurzfristig - den im Salzhaff gelegenen Hafen von Rerik ausersehen, der Grund dafür war nicht zuletzt der Kirchturm des Ortes, der sich schon seit der Kursänderung markant von der Küstenlinie abhob. Letztes Jahr hatte es mir ein überraschendes Unwetter unmöglich gemacht, durch die unbetonnte Einfahrt in jenes Haff einzusteuern, das im Norden und Osten vom Festland, im Westen von der schmalen und langgestreckten Halbinsel Wustrow sowie im Süden von der Insel Poel gebildet wird. Nun aber sah alles gut aus, obwohl es für mein Empfinden inzwischen ein wenig zu trübe geworden war.

Dennoch, jetzt wollte ich mich dieser Herausforderung stellen, in unbekanntem Terrain zu navigieren. Ich sah in meinen Unterlagen nach, und so, wie es dort dargestellt war, sollte das Einfahren ins Haff - zumindest beim Vorhandensein eines Kartenplotters - ganz einfach sein:

Südlich der Halbinsel, ab der letzten und gelben Tonne des westlich vorgelagerten Sperr- gebiets ist Kurs 160 zu steuern, danach - und zwar teilweise nur 15 bis 30 Meter vom Ufer des Nehrungshakens entfernt - soll man zwischen den nördlich und südlich verlaufenden 4-Meter-Tiefenlinien nach Osten fahren und dabei tunlichst den Sandbänken ausweichen. Was für ein "hilfreicher" Eintrag! Das Gebot "Auflaufen verboten!" hätte wohl auch gereicht.

Südlich der Halbinsel, ab der letzten und gelben Tonne des westlich vorgelagerten Sperr- gebiets ist Kurs 160 zu steuern, danach - und zwar teilweise nur 15 bis 30 Meter vom Ufer des Nehrungshakens entfernt - soll man zwischen den nördlich und südlich verlaufenden 4-Meter-Tiefenlinien nach Osten fahren und dabei tunlichst den Sandbänken ausweichen. Was für ein "hilfreicher" Eintrag! Das Gebot "Auflaufen verboten!" hätte wohl auch gereicht.

Vorsichtshalber nahm ich das Segel weg, und näherte mich mit langsamer Maschinenfahrt an. Anfangs lief alles ganz gut, die Küste kam nah und näher, doch trotz des exakten Standorts auf dem Plotterbild hatte ich bald nur noch 3 Meter unter dem Kiel, wo tatsächlich noch 5 Meter und mehr zu erwarten gewesen wären. Plötzlich waren es nur noch 2 Meter, dann zeigte das Echolot nur noch 1.30 Meter an. Dann ging ein Ruck durchs Schiff! Grundberührung! Nun war das passiert, was angeblich so einfach zu vermeiden war: Ich war aufgelaufen!

Doch nur die Ruhe! Mit einem Kielschwerter wie dem meinen bei solch ruhigem Wetter auf Grund zu geraten, das sollte kein Problem sein. So war es auch, ich zog das Schwert hoch und kam wieder frei. Doch wo war ich? Zu weit im Norden der Rinne? Oder doch zu weit im Süden? Ganz sicher war ich mir da wirklich nicht.

Doch als ich ganz vorsichtig wieder in Fahrt war, da zeigte das Echolot wieder eine größere Tiefe an. Die Anspannung, die so schnell über mich gekommen war, fiel ebenso schnell wieder ab. Und endlich hatte ich auch die Südspitze der Halbinsel Wustrow hinter mir.

Nun Kurs 060, auf die Windräder zu! Doch in dem Moment erst bemerkte ich, dass das Wetter umgeschlagen war. Die Ruhe des Wetters war wohl nur die Ruhe vor dem Sturm! Der Himmel war dunkel, fast schwarz geworden! Und schon brach das Gewitter los. Blitze, Donner, Regen! Windböen zischten durchs Rigg. Das volle Programm! Und jetzt war auch die Sicht weg, selbst von den großen Windrädern voraus war nichts mehr zu sehen. Ich hielt den Kurs genau ein, und als ich an der Untiefentonne war, hatte sich das Wetter wieder beruhigt. So schnell, wie das Gewitter über mich gekommen war, so schnell war es auch wieder abgezogen und trieb anderswo sein Unwesen. Nur der Regen war noch da, aber nicht mehr so stark, sogar die Sicht wurde wieder besser. Trotzdem konnte ich froh sein, dass diese Erscheinungen der Meteorologie nicht etwas früher über mich gekommen waren. Da hätte ich dann doch noch viel stärker in Schwierigkeiten kommen können, so aber waren die letzten 4 Seemeilen bis zum Hafenfahrwasser kein Thema mehr. Kaum zu glauben, aber trotz des immer noch anhaltenden Regens stand der Hafenmeister im jetzt klatschnassen Hemd auf dem Steg und wies mir den Weg auf den Liegeplatz.

Ich war zu früheren Zeiten schon einige Male mit meinen Wismarer Freunden hier in Rerik gewesen. Der Ort ist ein kleines Seebad mit alter Bausubstanz, das attraktiv und geographisch interessant gelegen ist: zum einen auf der schmalen, aber teilweise hohen Landverbindung zur Halbinsel Wustrow und zum anderen zwischen Haff und Ostsee.

Beim kostenpflichtigen Einklarieren sprach ich den Hafenmeister auf die Situation an der Haff-Einfahrt im Süden an. Motto: Bei so vielen Fahrwassertonnen zur Bezeichnung der Hafenrinne hätte doch wenigstens eine für die Wegmarkierung an dem Nehrungshaken von Wustrow übrig sein können. Doch der reagierte völlig unbekümmert: "Das, was Sie gemessen haben, wird nur Kraut gewesen sein!", meinte er lakonisch. Diesen Eindruck hatte ich aber ganz und gar nicht gehabt!

Zur Zeit der Dämmerung, als der Regen sich verabschiedet hatte, erstieg ich die in Hafennähe befindliche, hoch oben auf der Düne erbaute Aussichtsplattform, von der man einen großartigen Rundblick nach allen Seiten hat, schlenderte durch den Ort und stattete der altehrwürdigen Ziegelstein-Kirche meinen Besuch ab.

Zur Zeit der Dämmerung, als der Regen sich verabschiedet hatte, erstieg ich die in Hafennähe befindliche, hoch oben auf der Düne erbaute Aussichtsplattform, von der man einen großartigen Rundblick nach allen Seiten hat, schlenderte durch den Ort und stattete der altehrwürdigen Ziegelstein-Kirche meinen Besuch ab.

Und so, wie sie sich mir jetzt darstellte, ist sie wohl eine Art "Scheinriesen-Kirche". Von See aus mächtig, groß und weithin sichtbar, aber wenn man davor steht, na ja ...

Die vielen Gastronomien des Ortes konnten mich an diesem späten Abend nicht mehr zu einer größeren Mahlzeit bewegen.

Erst als mein Bewegungsdrang abgeebbt war, ließ ich mich in Hafennähe auf einer der Uferterrassen nieder, bestellte mir ein großes Glas Bier und ließ meinen Blick über das stille Salzhaff schweifen, über das die Nacht hereinbrach.

Rerik, Salzhaff, Tag 22

Ein frugales Frühstück, wie immer, wenn ich der Käpt´n und der Chefkoch in einer Person bin: Ein großer Becher vom berühmt- berüchtigten Krümelkaffee, kochendheiß und solide angerührt, zwei labberige Scheiben von ungetoastetem Toast, belegt mit fettem, weißem Speck, der bisher trotz mangelnder Kühlung immer noch keine Anzeichen von Schwäche zeigte, und garniert mit leicht gesalzenen Stücken einer grünen Salatgurke, deren Haltbarkeitsdatum ersichtlich abgelaufen war. So gestärkt machte ich das Boot klar zum Auslaufen.

Auf dem Haff, und in Anbetracht der glasklaren Sicht durchs Wasser bis auf den Grund, ließ ich das Boot in der Flaute des Morgens treiben und nahm von der Heckplattform aus ein kurzes, aber erfrischendes Reinigungsbad. Was soll ich sagen: Das Wasser war schlichtweg herrlich! Es war so, dass man den Aufenthalt in diesem gar nicht so kühlen Nass noch sehr lange hätte ausdehnen können. Doch ich bemerkte, dass auch andere Boote Anstalten machten, auszulaufen und das Haff zu verlassen. Da wollte ich doch gerne mit dabei sein und mir die Durchfahrt auf diese Weise genau zeigen lassen, eingedenk meiner unsicheren Navigation am Tag zuvor.

In Kiellinie strebten die inzwischen sechs Boote gen Süden. Ich konnte als Vorletzter der Reihe alle Bewegungen sehr gut auf meinem Plotterbildschirm verfolgen, doch diesmal gab es zu meiner Überraschung überhaupt keine Schwierigkeiten, die angegebene Wassertiefe unter dem Kiel zu behalten. Die Plotterlinie verlief genau zwischen den Tiefenlinien, doch exakt nichts anderes war auch am Vortag der Fall gewesen.

Aber jetzt sah ich, dass die Spur der gestrigen Hinfahrt, die immer noch auf dem Bildschirm sichtbar war, fast über Land führte, auf jeden Fall aber auf längerer Strecke die Uferlinie der Nehrung berührte. Kaum zu glauben, aber so war es. Gestern war ich demnach wohl doch zu nah am Ufer gewesen, aber das hatte mir das Plotterbild nicht angezeigt. Nun denn - "Wunder der Technik!", sagte ich mir und ging zur Tagesordnung über.

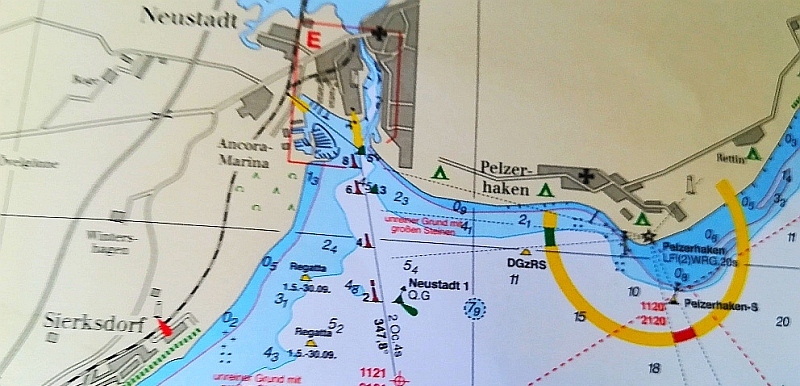

In der Nähe der südlichsten der gelben Sperrgebietstonnen löste sich die Kiellinie auf, die anderen Boote verstreuten sich und waren bald außer Sicht. Vom angesagten Ostwind war nichts zu spüren, das Wasser war spiegelglatt, und eine schwache Sonne bemühte sich, den Morgendunst zu durchdringen. So, losgelöst von allen seglerischen Zwängen und Geboten, wählte ich mein Tagesziel: Neustadt in Holstein.

100. Der Westkurs lag an und die Maschine schob das Boot ohne Behinderungen durch die See. Stundenlang hätte ich so weiter fahren können, aber was mir ein wenig Sorgen machte, war die zunehmende Trübnis, die sich langsam, aber zunehmend ringsum ausbreitete. Die jenseits der Wismarbucht im Süden gelegene, nicht weit entfernte Küste Mecklenburgs war zwar noch gut zu erkennen, aber so würde sich das Wetter nicht lange halten können, da war ich mir ziemlich sicher.

Noch bevor sich der Seeraum an Backbord zur Lübecker Bucht weitete, trat ein, was ich befürchtet hatte. Die Wolken ballten sich zusammen, der Himmel verdüsterte sich, dann brach das Gewitter los.

Blitze zuckten, Donner grollte, und dann öffnete der Himmel alle Schleusen, die ihm zur Verfügung standen. Eimerweise fiel das Wasser vom Himmel, die wenigen Wellen ringsum waren weiß von den Einschlägen der großvolumigen Regentropfen.Und zu sehen war jenseits von 100 Metern rein gar nichts mehr.

Das Zentrum des Gewitters lag jetzt an Steuerbord voraus und zog bald weiter nach Norden ab. Als der Regen endlich nachließ, kam Wind auf, und der blies von vorne. Nur wenig, aber störend genug. Viel wichtiger aber war, dass sich die Wetterlage geändert hatte. Laut Plan viel zu früh, denn das war nun die Westlage, die für die nächsten Tage, vielleicht sogar für die ganze nächste Woche angekündigt worden war.

Doch mit dem Westwind kam auch die Sonne durch, und sie brachte die Hitze mit. Es wurde heiß, sogar drückend heiß. Die Sicht war wieder gut, und voraus zeigte sich der markante Wasserturm von Pelzerhaken, der weithin den Eingang zur Neustädter Bucht markiert.

Für ein besonderes Interesse abseits der Navigation sorgte jedoch ein nahe passierender, zum Wohnboot umgebauter Fischkutter von einiger Länge, auf dessen ausgedehnter achterlicher Plichtpersenning sich zwei Dutzend Möwen versammelt hatten, um sich gemütlich zur See schaukeln zu lassen.

Der Wind war einfach zu schwach. Da blieb mir nur die Möglichkeit, unter Motor in Richtung Neustadt weiterzulaufen. Um 1650 Uhr lief ich in den Alten Hafen ein und machte gleich vorne rechts im Rundhafen des Yachtclubs fest.

Auch am Spätnachmittag dieses Tages war es noch so heiß, dass sich der Kreislauf meines Körpers zu Wort meldete. Nun hielt mich nichts mehr an Bord, denn mich dürstete nach einem wahrhaft erfrischenden Getränk. So marschierte ich über den von vielen Bäumen beschatteten Uferweg, etwas oberhalb der Strandpromenade gelegen, zum Neustädter Marktplatz und genehmigte mir, draußen vor der Tür und im Schutz des Hauses, einen großen Becher Eiskaffee. Danach ging es mir besser ...

Der Rest meines Aufenthaltes in Neustadt ist schnell erzählt: In einem Segelladen, den ich aufsuchte, war es mir nicht einmal möglich, das Wenige an Ausrüstung zu kaufen, das ich auf dem Zettel hatte. Aber ganz ohne

Shoppingerfolg wollte ich dann doch nicht wieder gehen, denn meine wieder erstarkte Seele verlangte danach, mit etwas Schönem oder zumindest etwas Nützlichem erfreut zu werden. Am Ende und nicht ohne ein wenig gehandelt zu haben, erstand ich eine massive, eigentlich nur zur exquisiten Dekoration der Textilwaren gedachte Messinguhr. Ein recht ausgefallenes Chronometerexemplar in der Form einer sehr vergrößerten Taschenuhr. Schön anzusehen, irgendwie auch passend zum Ambiente an Bord, aber so, wie es aussah, dürfte es schwierig sein, diesen Blickfänger an sinnvoller Stelle in der Kajüte meines Bootes anzubringen.

Danach telefonierte ich mit einem Freund in Lübeck und kündigte mein Erscheinen an. Ich hatte mich inzwischen entschieden, in die Trave zu segeln, wie im Vorjahr in Schlutup den Mast zu legen, und - nach einem möglichst vergnüglichen Aufenthalt in der alten Hansestadt - den Weg über den Elbe-Lübeck-Kanal zu nehmen, um über Hamburg und Brunsbüttel in den Nord-Ostsee-Kanal zu gelangen. Zeit hatte ich genug, und auf dem Weg zur Unterelbe würde sich der Westwind vielleicht längst ausgeblasen zu haben. Ein guter Plan, der bei meinem Lübecker Freund breiteste Zustimmung fand!

Neustadt, Tag 23

Nachts um 0200 Uhr klingelte das Telefon. Anruf aus Kiel! Ein Gewitter von größter Intensität tobte gerade über Stadt und Region, der Regen stürzte mit Macht aus den Wolken und brachte Überschwemmungen an vielen Stellen mit sich. Leider auch bei dem Haus, das ich seit fast einem Jahr vor dem Verfall durch Wasser und Feuchtigkeit zu retten versuchte.

Wie mir gemeldet wurde, war ein Blitz oder eine dadurch ausgelöste Überspannung in die Elektrik der gerade erst installierten Drainage-Pumpenanlage gefahren und hatte sie außer Betrieb gesetzt. Das Wasser stand schon 5 Zentimeter hoch im Keller und stieg schnell.

Ich schoss von der Koje hoch! Nein, Nein, Nein! Einfach unfassbar! Endlich war diese umfängliche und teure Anlage fertig geworden, und nun, gleich bei der allerersten Probe aufs Exempel, versagte sie auf ganzer Linie! Und zur Bestätigung des eben Gesagten wurde mir danach noch kleiner Film auf mein Handy geschickt, der mir die Vorgänge im Haus in ganzer Dringlichkeit darstellte.

Als ich nach einem Moment der Sammlung zurückrief, waren die Pumpen wieder in Betrieb, der Fehler war gefunden worden. Und was das eingedrungene Wasser im Haus betraf, da erinnerte ich mich an eine Pumpe, die ich im Winter wegen eines kleinen Defektes ausgetauscht und "auf Halde" gelegt hatte für Notfälle wie diesen. Sie wurde gefunden, aufgestellt und eingeschaltet. Mit Erfolg, wie mir bald gemeldet wurde.

Trotzdem, meine Überlegungen gingen nur in eine Richtung: An Schlaf war ohnehin nicht mehr zu denken, und zur Ergreifung von Maßnahmen, die neue Feuchtigkeit wieder aus dem Haus zu treiben, da sollte ich, als Verantwortlicher für alle Vorgänge am und im Haus, doch besser vor Ort sein. Letztlich gab es nur eins: Raus aus der Koje und das Boot klarmachen zum Auslaufen.

Als erstes checkte ich das Wetter. Im Moment war es ruhig draußen, aber für den Lauf des Tages hatte der "Windfinder" Westwind bis Stärke 6 angekündigt. Dann ging ich ins Internet, um die Situation im Schießgebiet zu klären. Tatsächlich, dieser 27. Juli sollte der letzte Tag sein, an dem der Weg durch das Gebiet der Bundeswehr noch frei war. Erst um Mitternacht sollte der Schießbetrieb aufgenommen werden. Das passte!

Danach kontrollierte ich meine Spritvorräte, die ich zuletzt bei der Hinfahrt in Kühlungsborn ergänzt hatte. Im Licht der Taschenlampe durchwühlte ich die Backskisten und stellte fest, dass noch vom Vorjahr her einige gut gefüllte Kanister mit offensichtlich noch brauchbarem Dieseltreibstoff an Bord waren. Damit war die Entscheidung zum Auslaufen endgültig gefallen! Nur wenig später war mein Boot seeklar.

Punkt 0300 Uhr nahm ich die Leinen ein und verließ den Liegeplatz. Vorsichtig manövrierte ich das Boot aus dem Hafen heraus und passierte die Bake vor der Einfahrt. Dann war ich im Fahrwasser, ging auf Kurs und fuhr die Maschine hoch.

Die Nacht war still und dunkel, nur der im Osten stehende, im Zustand der Abnahme befindliche Mond gab ein wenig Licht in Vorausrichtung. An Steuerbord spiegelten sich für eine Weile die Laternen der Ancora-Marina auf der glatten Oberfläche des

Wassers und brachten solange Erhellung, bis sie achteraus waren. Das Echolot lief, und der Plotter war nun sehr hilfreich in Betrieb. Mit 1600 Umdrehungen schob ich mich voran, doch immer wieder musste ich scharf Ausschau halten nach den unbeleuchteten Fahrwassertonnen, die erst im letzten Moment in meinem Blickfeld auftauchten.

Sicherer wurde die Navigation erst, als ich die grünblinkende Ansteuerungstonne voraus hatte. Und endlich, als ich die Lichter von Neustadt längst hinter mir gelassen hatte, zeigte auch der Leuchtturm von Pelzerhaken seine Kennung und bot mir hilfreich seine Dienste an in dieser so dunklen Nacht.

Um 0350 Uhr verließ ich den Grundkurs Ost ging auf 060 Grad, dann - nur Minuten später - auf 050. Um 0445 Uhr hatte ich die Lichter von Grömitz an Backbord.

Es dämmerte, der Tag brach an. Um 0530 Uhr löschte ich die Fahrtlichter meines Bootes. Immer noch war das Meer ruhig,

obwohl nun ein leichter Wind aus Westen herüber wehte. Aber noch fuhr ich im Landschutz der Küste Ostholsteins, und so war ich vorläufig noch sicher vor den Wellen, für die der Westwind bekannt ist.

Kurs Nord-Nord-Ost. Die Fahrt ging zügig voran. Um 0600 Uhr peilte Leuchtturm Dahmeshöved 270. Als ich die weit seewärts liegende Tonne SCHWARZER GRUND, die das gleichnamige Riff markiert, an Backbord querab hatte, ging ich auf Nordkurs. Die Sonne ging auf, Fehmarn kam in Sicht.

Eineinhalb Stunden später hatte ich das Sundfahrwasser erreicht, ich bog ein, fuhr fortan in westlicher Richtung. Zwanzig Minuten später passierte ich die Brücke, die Ostholstein mit Fehmarn verbindet. Dann meldete sich der Wind zu Wort. Er sprach mich an, direkt von vorn, wie erwartet.

Allein war ich nicht auf dem Wasser. Der Tag hatte sich bisher von der besseren Seite gezeigt und hatte schon viele Segler ermutigt, in See zu stechen. Auf Westkurs wie ich war selbstredend kein einziger davon. Sie segelten alle, wie ich es liebend gerne auch gemacht hätte, hoch am Wind und mit flotter Fahrt in Richtung Dänemark. Ich aber nahm den direkten Weg nach Kiel, mit voller Maschinenfahrt, mitten durch das Schießgebiet.

Hier so einsam im Hoheitsgebiet der Bundeswehr unterwegs zu sein, löst bei mir immer ein seltsames Gefühl aus. Zwar war ich auch auf der Hinfahrt hier durchgefahren, ebenso im Vorjahr, als ich auf dem Weg in die Hohwachter Bucht gewesen war, doch da gibt es bei mir auch noch ganz andere Erinnerungen, die vielleicht noch gar nicht abschließend verarbeitet sind:

In den 70er und frühen 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, zu Zeiten, in denen es weder UKW noch GPS-Geräte, geschweige den Handys an Bord meiner Boote gab, war es seitens des Militärs üblich, Eindringlinge wie mich mit Flugzeugen abzudrängen. Nicht nur einmal, wenn ich zur Nachtzeit oder aus Versehen in dieses Gebiet geraten war, kam ein solcher Flieger im Sturzflug auf mich und mein kleines Boot herabgestoßen. In allernächster Nähe und kurz über dem Wasser zog der Pilot - oder die Pilotin, denn man sprach ich diesem Zusammenhang oft von der "roten Baronin" - wieder hoch und gestikulierte wild. Es hatte anfangs eine Weile gedauert, bis ich nach weiteren Anflügen den Sinn dieser Aktion verstand und das Weite suchte. Später jedoch war es dann nur noch ein Behördenboot, das mit schäumender Bugwelle angebraust kam und per Lautsprecher die Anweisung ausstieß: "Verlassen Sie sofort das Schießgebiet!"

Doch diesmal kam niemand, um mich aus dem weitläufigen Areal der Bundeswehr zu verjagen. Einsam zog ich unter dem immer grauer werdenden Himmel meine Bahn, nun mehr und mehr behindert durch die Wellen des auffrischenden Windes, der inzwischen auf West-Süd-West gedreht hatte. Ich steuerte nach Backbord weiter unter Land, fand dort mehr Schutz und kam sogleich besser voran. Dennoch war es eine langweilige und elend lang erscheinende Strecke bis zum Beginn der Kieler Förde, zumal mir die Wellen zeitweise nur eine Geschwindigkeit von kaum mehr als 4 Knoten gestatteten. Da zieht sich eine solche Küstenlinie ins Endlose.

Als die Seebrücke vom Schönberger Strand passiert war, kam verhaltene Freude auf. Endlich wieder Zeichen der Zivilisation! Sogar ein Boot, das offenbar aus dem Nichts gekommen war, kreuzte meinen Kurs. Dennoch, so richtig froh war ich trotz allem nicht.

Gut, es ging vorwärts trotz widriger Winde, aber ganz zufrieden konnte ich mit meinem bisherigen Törn wirklich nicht sein, denn bereits auf der Hinfahrt hatte es Hindernisse gegeben. Mindestens 5 Tage hatte ich im Kieler Raum mit seefahrtsfernen Tätigkeiten verloren, an denen ich es schon weit nach Osten hätte schaffen können.